28.11.2024 - Balkonkraftwerke, auch Mini-PV-Anlagen genannt, sind eine attraktive Möglichkeit für Mieter und Besitzer von Eigentumswohnungen, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen. Diese kleinen Solaranlagen sind schnell installiert, benötigen keine umfangreichen Genehmigungen und senken die Stromrechnung.

28.11.2024 - Balkonkraftwerke, auch Mini-PV-Anlagen genannt, sind eine attraktive Möglichkeit für Mieter und Besitzer von Eigentumswohnungen, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen. Diese kleinen Solaranlagen sind schnell installiert, benötigen keine umfangreichen Genehmigungen und senken die Stromrechnung.

Doch eines bleibt oft ungenutzt: der überschüssige Strom, der nicht sofort verbraucht werden kann. Die Lösung scheint einfach – ein Speicher. Aber lohnen sich die zusätzlichen Kosten und der Installationsaufwand tatsächlich? Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir die technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte.

Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk mit Speicher?

Ein Balkonkraftwerk erzeugt tagsüber Strom, wenn die Sonne scheint. Der produzierte Strom fließt zunächst in den Haushalt und deckt dort den aktuellen Bedarf. Sobald mehr Energie als notwendig produziert wird, geht der überschüssige Strom normalerweise ins öffentliche Netz, wofür keine Vergütung bezahlt wird. Hier kommt die Speicherlösung ins Spiel: Die überschüssige Energie wird in einer Batterie zwischengespeichert und später genutzt, zum Beispiel am Abend, wenn die Sonne nicht mehr scheint.

Moderne Batteriespeicher arbeiten mit Lithium-Ionen-Technologie, die eine hohe Speicherdichte und eine lange Lebensdauer verspricht. Sie sind platzsparend und können direkt mit dem Wechselrichter verbunden werden. Einige Systeme ermöglichen sogar eine intelligente Steuerung, sodass der Strom je nach Bedarf priorisiert wird, zum Beispiel für Geräte wie Kühlschränke oder Elektroautos. Interessierte können sich auf der Website des Anbieters greensolar.de Balkonkraftwerke mit Speicher ansehen, um eine ausreichend informierte Kaufentscheidung zu treffen.

Ist ein Speicher bei geringer Stromproduktion sinnvoll?

Die typische Leistung eines Balkonkraftwerks liegt bei 800 Watt, was für viele Haushalte einen beachtlichen Teil des täglichen Strombedarfs abdecken kann. Der direkte Verbrauch ist jedoch stark abhängig vom Nutzerverhalten. Ein Single-Haushalt, der tagsüber wenig Energie benötigt, könnte mit einem Speicher von 1 bis 2 kWh seine Eigenverbrauchsquote erheblich steigern.

Nehmen wir ein Beispiel: Ein Balkonkraftwerk erzeugt 5 kWh Strom an einem sonnigen Tag. Ohne Speicher können vielleicht nur 1 kWh direkt genutzt werden, während die restlichen 4 kWh ins Netz eingespeist werden. Mit einer Solarbatterie können diese 4 kWh gespeichert und später genutzt werden. Das Ergebnis: Der Eigenverbrauch steigt auf etwa 80 %, was langfristig Kosten spart, da diese Strommenge nicht für viel Geld vom öffentlichen Netz bezogen werden muss.

Kosten-Nutzen-Analyse: Lohnt sich die Investition?

Die finanziellen Aspekte eines Speichers sind entscheidend, wenn es um die Rentabilität geht. Kleine Batteriespeicher kosten zwischen 800 und 1.500 Euro, abhängig von der Kapazität und der Technologie. Installationskosten sowie Ausgaben für die Integration in das bestehende Balkonkraftwerk fallen nicht an, da ein Speicher in der Regel steckerfertig geliefert wird und auch von Laien angeschlossen werden kann.

Betrachten wir eine Beispielrechnung:

Kosten für einen Speicher: 600 bis 1.500 Euro

Jährliche Einsparung durch erhöhten Eigenverbrauch: rund 400 Euro

Amortisationszeit: 1,5 bis 3,75 Jahre

Das bedeutet, dass sich die Investition in einen Speicher nach kurzer Zeit auszahlt. Dies setzt jedoch voraus, dass die Batterie über ihre gesamte Lebensdauer hinweg störungsfrei funktioniert. Batterien haben eine typische Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren, sodass der Speicher in dieser Zeitspanne die Investition rechtfertigt.

Ein weiterer Punkt: In Zeiten steigender Strompreise tritt der wirtschaftliche Vorteil eines Speichers deutlicher in den Vordergrund. Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde spart teuren Netzstrom, was die Amortisationszeit erheblich verkürzt.

Ökologische Aspekte

Ein Batteriespeicher ist nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern auch eine ökologische. Indem überschüssiger Solarstrom gespeichert und später genutzt wird, wird der Bedarf an fossiler Energie reduziert. Dies entlastet das Stromnetz, trägt zur Stabilisierung der Energieversorgung bei und dient dem Kampf gegen den Klimawandel.

Allerdings gibt es auch Schattenseiten: Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien ist energieintensiv und belastet die Umwelt durch den Abbau von Rohstoffen wie Lithium und Kobalt. Diese Rohstoffe sind begrenzt, und der Abbau kann zu erheblichen Umwelt- und Sozialproblemen an den Orten des Abbaus führen. Die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Batterie sind daher entscheidende Faktoren für ihre ökologische Bilanz.

Es ist wichtig, die Nachhaltigkeit ganzheitlich zu betrachten. Ein Speicher lohnt sich besonders in Kombination mit nachhaltigem Nutzerverhalten, das darauf abzielt, den erzeugten Strom möglichst effizient zu nutzen.

Ohne Speicher: Wie lässt sich der Eigenverbrauch steigern?

Auch ohne Speicher gibt es Möglichkeiten, den Eigenverbrauch eines Balkonkraftwerks zu optimieren. Smarte Geräte können so programmiert werden, dass sie genau dann betrieben werden, wenn die Solarmodule Strom erzeugen. Waschmaschinen, Geschirrspüler oder Elektroautos sind ideale Geräte für diese Strategie. Ein Beispiel: Ein moderner Geschirrspüler mit Timer-Funktion kann so eingestellt werden, dass er sich einschaltet, wenn die Sonne scheint. Dadurch wird der erzeugte Strom direkt genutzt, ohne ins Netz eingespeist zu werden.

Darüber hinaus können Smart-Home-Systeme eingesetzt werden, die den Stromfluss intelligent steuern. Solche Systeme analysieren den Stromverbrauch und leiten den erzeugten Strom gezielt an die größten Verbraucher weiter. Dies ist eine Alternative zu einem Speicher und kann  ebenfalls die Eigenverbrauchsquote erhöhen. Doch auch in diesem Fall erhöht eine Solarbatterie den Eigenverbrauch zusätzlich, vor allem bei Verbrauchsspitzen am Abend und in der Nacht.

ebenfalls die Eigenverbrauchsquote erhöhen. Doch auch in diesem Fall erhöht eine Solarbatterie den Eigenverbrauch zusätzlich, vor allem bei Verbrauchsspitzen am Abend und in der Nacht.

Fördermöglichkeiten und gesetzliche Vorgaben

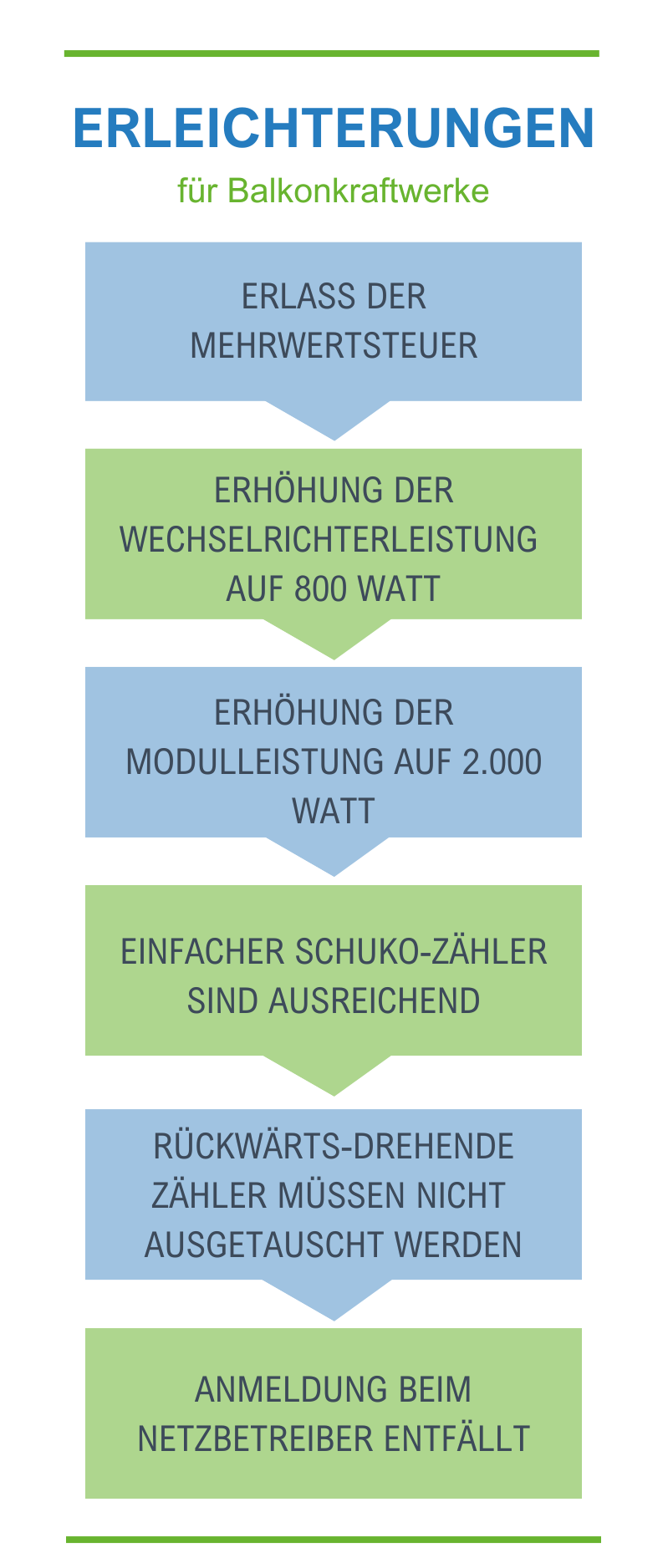

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Balkonkraftwerke sind in Deutschland relativ einfach. Solange die Leistung des Wechselrichters 800 Watt nicht überschreitet, müssen die Anlagen nicht beim Netzbetreiber angemeldet werden. Speicher sind von zusätzlichen Genehmigungen ausgenommen, sofern sie im privaten Bereich genutzt werden. Die gesamte Anlage muss jedoch bei der Bundesnetzagentur registriert werden, ein Vorgang, der sich innerhalb weniger Minuten online erledigen lässt.

Förderprogramme für Batteriespeicher sind regional unterschiedlich gestaltet. Staatliche Förderungen über die KfW-Bank greifen erst bei teuren Dachanlagen. Einige Bundesländer bieten jedoch Zuschüsse für die Installation an. Interessenten sollten sich bei der lokalen Energieagentur oder bei ihrem Stromanbieter über mögliche Förderprogramme informieren.

Wann stiftet ein Balkonkraftwerk mit Speicher wirklich Sinn?

Ein Speicher lohnt sich besonders für Haushalte, die ihren Stromverbrauch auf die Abendstunden konzentrieren oder tagsüber wenig Strom verbrauchen. Auch in Regionen mit hohen Strompreisen kann ein Speicher wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll sein.

Wer hingegen den Großteil seines Stroms tagsüber verbraucht, benötigt oft keinen zusätzlichen Speicher. Alternativen wie eine intelligente Verbrauchssteuerung über das Smartphone können eine ebenso effektive Lösung sein, die allerdings auch mit Kosten verbunden ist. Die Entscheidung hängt letztendlich von individuellen Faktoren ab: der Größe des Haushalts, den Nutzungsgewohnheiten, dem verfügbaren Budget und den persönlichen Zielen hinsichtlich Nachhaltigkeit.

Fazit

Solarspeicher in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk sind ein bedeutender Schritt in Richtung Energiewende – vorausgesetzt, sie werden effizient genutzt und ökologisch verantwortungsvoll hergestellt. Mit weiter sinkenden Preisen und fortschreitenden technologischen Verbesserungen werden sie in Zukunft sicherlich eine attraktive Option für viele Haushalte darstellen.

Ein Speicher fürs Balkonkraftwerk erlaubt es, den produzierten Strom auch nachts zu nutzen.

Ein Speicher fürs Balkonkraftwerk erlaubt es, den produzierten Strom auch nachts zu nutzen.

selb-live.de – Presseinfo, Foto: Pixabay